Un stage pour comprendre, à Antibes en novembre

L’espace marin, le plateau continental et le talus en particulier, devient une zone industrielle. Suivant les directives de l’Europe et de l’Etat, le golfe de Gascogne, le golfe du Lion, la Manche occidentale prennent le même chemin que la mer du Nord, allemande, néerlandaise, danoise, ou britannique. Des espaces dévolus à la production d’électricité. Celle que nous consommons directement ou indirectement.

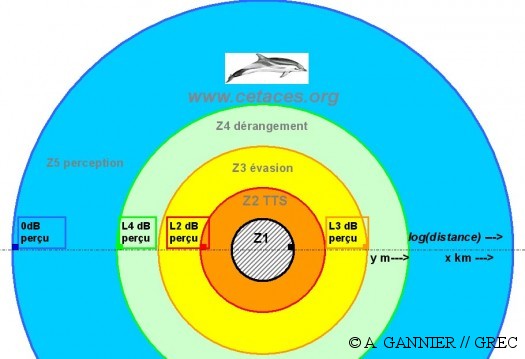

Les cétacés, habitant ces régions pour s’y nourrir, s’y reproduire, s’y reposer, sont les premiers concernés par cette évolution, en particulier en raison de leurs facultés acoustiques hors du commun. L’industrie de l’éolien offshore, par exemple, est en effet très bruyante, tout à la fois lors de travaux préliminaires à la construction (études sismiques, sonars variés, explosions), lors de la construction (forage, battage de pieu, manœuvres des engins), lors de la maintenance.

Les prospections sismiques, mises en œuvre par l’industrie pétrolière et gazière ou par des scientifiques, sont permanentes ; elles émettent les bruits les plus puissants et se déroulent souvent en zones profondes. Les sonars sont utilisés intensivement par les marines militaires. Les bateaux rapides, même de taille modérée, émettent des bruits à large bande et saturent l’ambiance sonore sous-marine d’habitats de cétacés.

La compréhension des effets de ces pollutions sonores sur les cétacés est une science des plus complexes, faisant appel à la biologie, à la physique et à l’écologie. L’évaluation des risques encourus par les animaux n’est ni une science exacte ni une approche empirique, ses résultats doivent être discutés, comparés à ceux de situations similaires, confrontés aux acquis des recherches récentes.

La réduction des risques, nécessaire en raison de l’existence de textes légaux, est difficile, coûteuse, et incertaine en raison de la précarité des évaluations. Ce n’est pas une ‘science d’ingénieur’, elle implique du doigté et une capacité d’autocritique, notamment au niveau de l’efficacité des moyens mis en œuvre. Bref, de l’humilité, en plus du savoir technique.

Au cours d’un stage de deux journées pleines organisé par le Groupe de Recherche sur les Cétacés en novembre, vous serez immergés dans cette problématique grâce à deux spécialistes de ces questions. La première édition avait eu lieu en 2022. Le stage se déroulera avec un minimum de 7 inscrits, le nombre de places étant limité à 10. Pré-requis : une maîtrise complète des connaissances acquises lors d’un second degré scientifique est souhaitable.

Les pré-inscriptions sont maintenant ouvertes : les candidatures seront considérées dans l’ordre de leur arrivée. La tarification dépend de la formule d’hébergement au CREPS d’Antibes.

Alexandre et cetaces.org